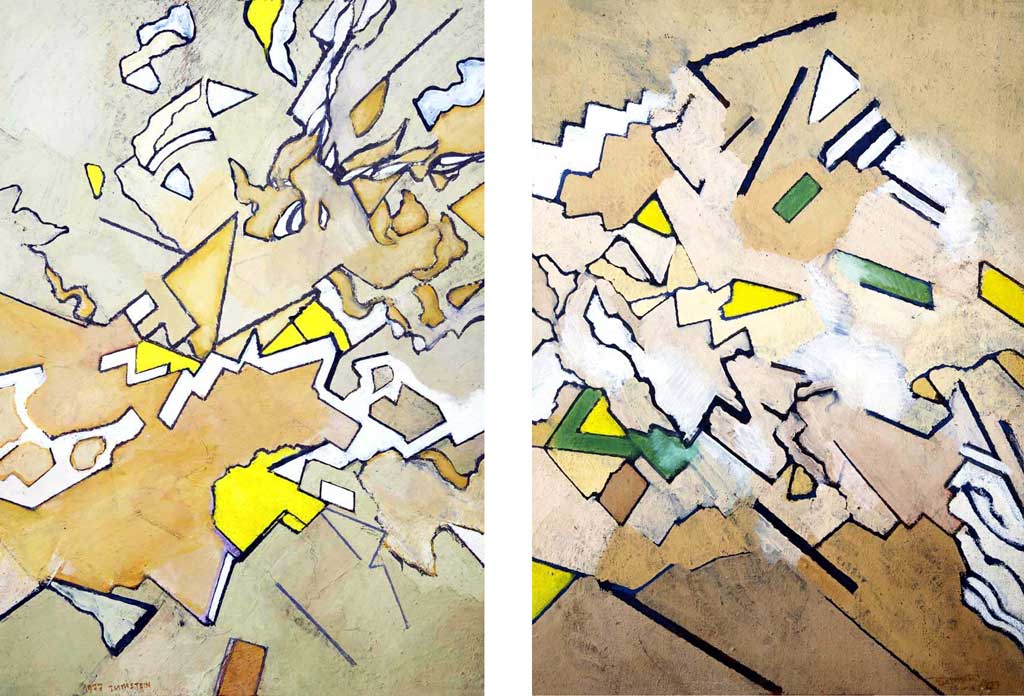

Le peintre en son domaine

1976-1977

Pour la famille Zumstein, tout tristes et traumatisants que soient ces événements, rien ne prime sur la nécessité de comprendre et de protéger Beat contre ses démons, et contre les conséquences de ses fréquentes « sorties de route » – ce qui s’avère le plus souvent impossible. Au moins, tous savent que son point d’équilibre essentiel réside dans sa peinture, c’est-à-dire dans son atelier. Dorothée a beaucoup fréquenté l’endroit durant l’école primaire : Colette étant au bureau, Beat se chargeait de la garder tous les mercredis.

« L’atelier était sur cour. Dans les toilettes près de l’entrée, il y avait des sacs de charbon qui servaient au chauffage. Sur la porte des toilettes, mon père avait punaisé un dessin paru dans le Canard Enchaîné à la mort de Franco. Il représentait un sablier, et sur l’ampoule du haut il y avait la tête de Franco. A la place du sable, c’étaient des crânes qui retombaient dans l’ampoule du bas. Cette image m’a beaucoup marqué. A côté, il y avait aussi cette gravure de 1974 sur la mort de Pablo Neruda : « présent ! pablo neruda ». Il était grand lecteur de Neruda, et il avait titré certains de ses tableaux d’après ses poèmes. Neruda, Franco, c’était des choses dont mon père parlait beaucoup : il était fasciné par l’Espagne et le monde hispanique, et révolté par la dictature.

En face des toilettes, il y avait une petite entrée, et une fenêtre où je me mettais souvent, car c’était la seule fenêtre de l’appartement avec une vue. Comme j’étais une petite fille mélancolique, j’aimais regarder dehors. Toutes les autres fenêtres à l’intérieur de l’atelier avaient été occultées avec de la chaux, pour produire une lumière parfaitement homogène, et pour éviter les ombres et les rayons de lumière. Le soir ou l’hiver, on éclairait l’espace avec des ampoules au plafond.

Après cette petite entrée, on arrivait dans la grande pièce de l’atelier, celle où mon père peignait. On passait par une amorce de petit couloir, mais on avait abattu un mur pour agrandir la pièce, et il restait toujours par terre une bande de moquette rouge, très élimée, mais pas sale : rien n’était sale dans cet atelier. Tout était matière, et s’il y avait de la matière qui s’amoncelait, quelle qu’elle soit, Beat avait tendance à la laisser telle quelle. Cela me rappelle l’atelier de Bacon, ou ce que Genet disait de l’atelier de Giacometti.

En tout, il y avait deux pièces, plus une petite cuisine-salle de bains. Ici Beat ne faisait aucune cuisine (chez nous, en revanche, il cuisinait beaucoup – souvent des plats de spaghettis effroyablement pimentés). Dans l’atelier, il se nourrissait exclusivement de quiches lorraines. Vers midi on descendait dans la rue et on allait rituellement acheter des quiches à la boulangerie. A gauche, il y avait l’affiche-catalogue de son exposition chez Jean-Gilbert Jozon, qui avait pour titre « renseignements généraux sur beatus zumstein, qui ne conteste plus ? ». Elle avait une police de caractères assez ronde et grasse, totalement dépourvue de majuscules, très à la mode dans les années 70, et qu’il adorait. Sur le côté droit, il y avait le chevalet, et le tableau qu’il était en train de faire. Dans mon souvenir, il travaillait sur un seul tableau à la fois : une grande toile le plus souvent, qui changeait incroyablement d’état à mesure que le travail avançait. Le tableau avait l’air fini, puis d’un coup cela repartait dans une tout autre direction. Il pouvait y avoir un sujet figuratif, une femme par exemple, qui devenait par la suite totalement abstrait.

Mon père avait un outil étrange, carré, comme sorte de loupe double, et qui servait peut-être tout simplement à flouter le tableau. La pièce était très grande, donc il avait beaucoup de recul, il regardait souvent le tableau de loin puis de près. Il n’arrêtait pas de marcher. Dans mon souvenir, ce petit instrument optique servait à voir le tableau à l’envers. C’est peut-être vrai.

D’un côté la grande pièce donnait sur la cuisine, et de l’autre côté il y avait les fenêtres, sur le même alignement que la fenêtre de l’entrée. Sous les fenêtres, il y avait une immense planche posée sur des tréteaux. C’était sa palette, et j’ai toujours beaucoup ri en voyant dans des films des peintres travailler avec une palette à la main, car celle de mon père faisait un mètre cinquante sur trois mètres de long. C’est là qu’il fabriquait ses couleurs, puisqu’il les faisait lui-même. Il avait un petit moulin, comme il l’appelait. C’était un engin électrique assez dangereux, et dont je ne devais pas m’approcher. Il s’en servait pour effriter la pierre, qu’il mettait ensuite dans ses pigments. La terre, la glaise, la pierre, le sable, il allait les chercher lui-même dans la forêt et dans les carrières. Il était totalement fasciné par les matériaux naturels. Il y avait dans ses tableaux de la pierre broyée, de l’œuf, de l’huile, des pigments, dont certains qu’il fabriquait lui-même. Sur cette table où il faisait sa « cuisine », il y avait de la matière qui s’accumulait, et qu’il ne nettoyait jamais. Cela faisait de petits cratères, chaque fois, il en remettait par-dessus, et c’était comme un creuset dans lequel il fabriquait de nouvelles couleurs. La seule chose qu’il nettoyait, c’était ses mains (et les miennes), avec de l’alcool à brûler et du savon en paillettes de marque Lux.

A droite du chevalet, sur la grande cheminée, il y avait une collection d’ammonites et autres fossiles qu’il avait ramassés au cours de ses voyages et qui le suivaient partout. Il y avait aussi ses pipes, car il fumait la pipe en permanence et en toutes circonstances. Dans la cheminée, en hiver, il faisait du feu. Au-delà du chevalet, il y avait la pièce du fond, très sombre, avec un lit où je faisais souvent la sieste, et une petite table où mon père réalisait ses gravures. J’ai le souvenir d’avoir vu les plaques de bois déjà gravées. Il les recouvrait d’encre, avant d’y déposer son « papyrus » ; il avait une sorte de gros livre recouvert de chiffon et il passait et repassait le volume sur le papier, à la main, sans jamais utiliser de presse. Mon père appelait « papyrus » le papier qu’il utilisait pour la gravure – il donnait souvent aux choses des noms à lui : toutes les sortes de jonquilles et de primevères s’appelaient « crocus », et sans doute aimait-il les noms en « us », pour avoir changé son nom de Beat en « Beatus » …

Dans le mur de cette petite pièce, pour notre plus grand bonheur, il y avait une petite souris. Nous lui donnions souvent un petit-beurre et elle sortait, presque sans crainte. Enfin, attenant à cette pièce, il y avait un petit réduit qui était tout sauf une salle de bain ou une cuisine, avec une petite table, un grand évier de type industriel, une cuve plutôt qu’un lavabo, ni miroir, ni douche. C’est là qu’on ouvrait nos quiches et qu’on les dévorait directement sur le papier, sans assiettes ni couverts.

Il n’y avait pas de téléphone dans l’atelier. Quand mon père disparaissait pendant plusieurs jours, ma mère finissait par lui envoyer un télégramme. Et s’il devait téléphoner lui-même, c’était depuis le bistro du coin. Il avait besoin d’être hors du monde ; quand il peignait, il n’avait aucune notion du temps. Il y avait aussi un électrophone et des disques : il avait une passion pour Mahler, son compositeur préféré. Il passait en boucle Der Abschied du Chant de la Terre, par Kathleen Ferrier. Beaucoup de Schumann aussi. Et puis Boris Godounov, mais pas de Wagner. Il avait une passion pour les voix profondes, Germaine Montero ou Paul Robeson. On ne pouvait mettre les pieds dans l’atelier sans être accueilli par un flot de musique. » (Dorothée Zumstein, 2020)

Moins âgé, Michaël, lui, se souvient de l’atelier comme un terrain de jeu géant quoique dépourvu de jouets, avec la table pleine de couleurs, et la meule que les enfants n’avaient pas le droit d’actionner qui lançait des gerbes d’étincelles. Les jours de soleil, Beat amusait les enfants en ouvrant les fenêtres et en brûlant du papier avec sa loupe. Michaël rapporte aussi que Beat avait eu un temps la velléité de repeindre l’entrée de l’atelier, presque nue et dénuée de toute fonction. Après quelques badigeonnages, il avait mis un point final à l’opération en inscrivant un gigantesque « ZUT » à la peinture blanche sur le mur gris. Le mot de trois lettres est resté sur le mur durant toute l’existence de l’atelier, et Michael se souvient que ses tous premiers mots écrits, à l’âge ou l’on s’essaie à signer de son nom, furent non pas « Michaël Zumstein », mais plus brièvement, « Michael Zut ».