Le choc

1970

Un bel après-midi de décembre, vers 15h, Beat quitte l’atelier et rejoint une de ses étapes habituelles, un débit de boisson au n°48 de la Rue de L’Arbre Sec, à vingt mètres de la rue de Rivoli. Tenu par une certaine dame Marmignon, c’est un café d’habitués qui se souvient de la grande époque des Halles. Celles-ci vivent alors leurs tous derniers moments ; à deux pas, les vieux pavillons sont promis à la démolition, et l’on craint l’invasion des rats affamés par la fermeture des marchés déménagés à Rungis.

Malgré la faune de Forts des Halles promis au chômage qui fréquente l’établissement, Beat trouve l’endroit commode, juste à mi-chemin entre son atelier et de la rue des Coutures-Saint-Gervais. Au comptoir, la discussion tourne autour de la Place de l’Étoile, qui vient d’être rebaptisée Place Charles de Gaulle le 13 novembre dernier à l’occasion du décès du Général. Beat défend bien sûr le maintien du nom original : il se souvient de la gigantesque manifestation gaulliste du 30 mai 1968 descendant les Champs Élysées et envahissant la place de l’Étoile pour enterrer mai 1968. Dans ce café, on l’appelle le Russe, car malgré son français parfait, il a gardé un accent suisse-allemand assez difficile à situer.

Beat parle fort, et c’est assez pour provoquer une discussion qui tourne à la bagarre. Après quelques échanges de coups, la dame Marmignon prie la compagnie de régler ses comptes en dehors de son établissement, Beat sort sur le trottoir, et derrière lui un certain Bernard Fabre, garçon boucher sur le retour et auxiliaire de police, comme beaucoup de Forts des halles à cette époque, le frappe plusieurs fois par derrière avec un « objet contondant » qui ne sera pas retrouvé. A partir de ce moment, « groggy sur le trottoir » comme l’indique le rapport de police, Beat ne se souvient plus de rien.

Nous sommes le 12 décembre 1970, il est 16h40. On appelle Police-Secours qui emmène Beat à l’Hôtel-Dieu. Là-bas, on diagnostique un traumatisme crânien, mais Beat refuse obstinément de se faire hospitaliser, et rentre chez lui à pied. C’est un mari pitoyable que Colette accueille rue des Coutures Saint-Gervais : dépenaillé, confus, nauséeux. Elle le met au lit, mais son état ne s’arrange guère : par deux fois il rend le peu qu’il a mangé. Finalement, vers minuit, alors que Beat est quasiment dans le coma, Colette appelle une amie pour garder les enfants, et commande une ambulance pour emmener Beat aux urgences de la Salpêtrière.

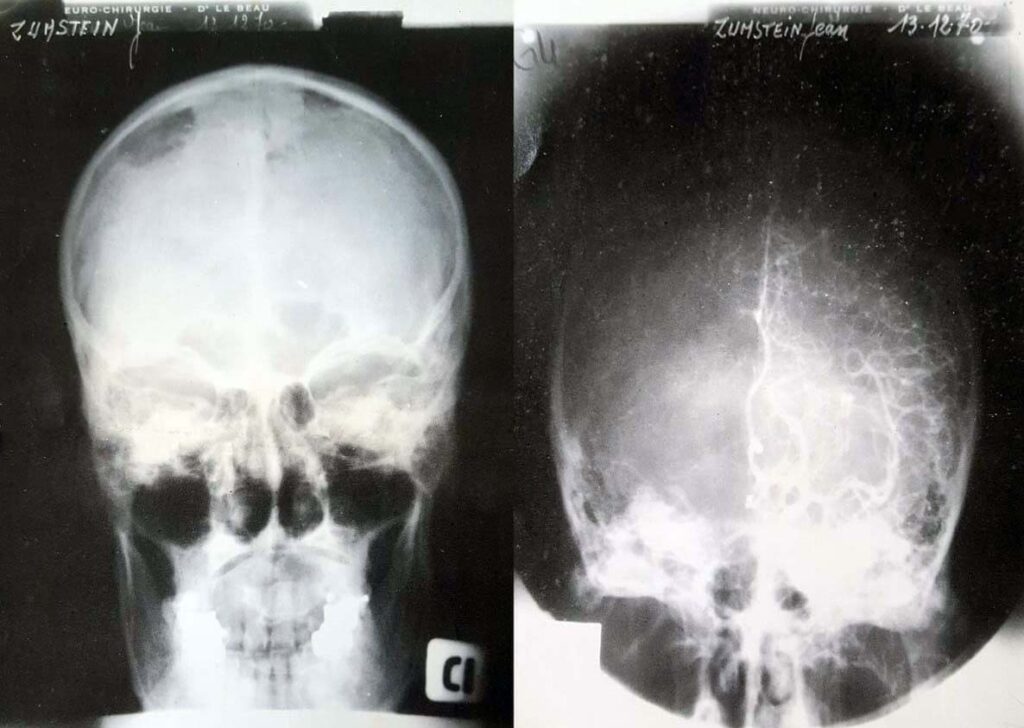

Là-bas, on diagnostique « un traumatisme crânien à type de contusions multiples particulièrement crâniennes, ayant entrainé des lésions cérébrales », et le neurologue de garde, un certain Nicolaidis, décide d’intervenir en urgence, dans la nuit. Il prévient également Colette que l’opération est très délicate, et que les risques de séquelles lourdes sont élevés : aphasie, paralysie partielle ou totale … Effondrée, Colette se laisse consoler par une amie grecque de Nicolaidis venue le visiter en fin de soirée, une certaine Melina Merkouri. Au matin, on informe Colette que l’opération s’est bien passée ; quant aux séquelles, on ne peut rien faire d’autre qu’attendre.

Les premiers jours sont désespérants. Finalement Beat reste deux semaines dans le coma. A son réveil il ne reconnait personne, ni sa femme, ni ses enfants. Enfin, peu à peu, ses sens lui reviennent. Nicolaidis explique à Colette qu’il considère son cas comme l’équivalent médical d’un miracle : un cas d’école. Des zones du cerveau de Beat ont été irrémédiablement détruites, mais il a pu reconstruire les facultés correspondantes, comme la parole ou la marche : tout ceci parce que Beat est gaucher contrarié, presque ambidextre.

A partir du moment de son réveil, ses progrès sont rapides, même si certains gestes lui résistent longtemps : il se remet à fumer la pipe, mais il a oublié comment se servir d’une boîte d’allumettes. Beat sort de l’hôpital le 30 décembre, avec un arrêt de travail jusqu’au mois de mars, et une lourde ordonnance de médicaments, des barbituriques notamment, qu’il doit prendre à vie. On le prévient d’un risque élevé de crises d’épilepsie, et de l’interdiction absolue, avec un tel traitement, de prendre une goutte d’alcool.

Beat rentre chez lui et se remet à peindre, comme si de rien n’était. Mais avec l’éveil des sens vient l’éveil de la colère : Beat n’admet pas qu’on ait pu le maltraiter à ce point pour une simple discussion politique. Fabre le boucher en vient à incarner le fascisme qu’il abhorre plus que tout, et depuis toujours. C’est un sentiment de rage mêlé de culpabilité, celle des Suisses face aux compromissions de la Seconde guerre mondiale, et aussi, sur un plan plus personnel, celle de la famille Zumstein face à ce cousin ayant rejoint les rangs des SS pendant la guerre – et mort au front, heureusement. Ainsi Beat trouve-t-il un avocat disposé à se faire payer avec un dessin, et aussitôt que possible, il attaque. En justice, Beat va réclamer la coquette somme de 530 120 francs de dommages et intérêts pour son préjudice corporel. Un jugement du 13 décembre 1974 condamne Bernard Fabre à un an d’emprisonnement dont quatre mois fermes, et à payer à Beat 117 920 francs. Cette peine sévère s’explique par le fait que Bernard Fabre n’a pas daigné se présenter au procès. Beat est déçu de n’avoir pas la somme qu’il attendait, et verse dans le complotisme : Fabre serait un indicateur de police, un sbire des Renseignements généraux. Il est vrai qu’à cette époque de démantèlement des Halles l’ancienne et vénérable corporation des « Forts des Halles » est souvent chargée par la Préfecture de Police de maintenir l’ordre dans le quartier.

Mais Fabre n’est qu’un simple boucher, et il suffit de lire les attendus du procès pour constater qu’il n’est pas exactement dans les petits papiers de la justice. Reste que de ces 117 920 francs promis, Beat ne verra pas le premier franc, et Fabre, introuvable, ne mettra jamais les pieds en prison. Deux ans plus tard, en 1976, Fabre fait appel ; cette fois il est présent, et muni d’un avocat, il nie énergiquement les faits. Il reconnait avoir bousculé Beat, mais non l’avoir frappé avec un objet contondant. Il affirme que cette blessure provient d’une hypothétique autre bagarre provoquée par Beat, quelque part entre sa sortie de l’Hôtel Dieu et son retour au domicile conjugal. Quant aux blessures relevées à l’Hôtel Dieu, un hématome à l’œil droit, une bosse en haut du crâne, elles peuvent difficilement avoir été causées par une chute sur le trottoir, comme Fabre le prétend. La cour écarte donc ces affabulations, et comme il se doit en appel, la note est nettement plus salée pour Fabre : deux ans avec sursis, trois ans de mise à l’épreuve, obligation de réparer le préjudice et de payer les 117 920 francs de dommages et intérêts. Selon Colette, Beat n’en touchera pas un sou.

Jusqu’au printemps 1971, la famille Zumstein reste mobilisée par la convalescence de Beat. Puis à la mi-avril, aux vacances de Pâques, Beat, Colette et les enfants font une petite expédition en Corrèze. Ils s’installent dans un gîte, situé dans un petit village ; et malheureusement, Beat se met à fréquenter le café local … Un soir, Colette trouve Beat par terre. Ses bras et ses jambes s’agitent de façon désordonnée, et tout son corps est périodiquement secoué de convulsions. Il essaie de parler, mais il n’est pas compréhensible. Colette est en panique : elle n’a jamais vu de crise d’épilepsie. Elle enferme les enfants dans un chambre de la maison et sort sur la route pour arrêter une voiture et chercher un médecin. Ce dernier diagnostique l’épilepsie et se veut rassurant, tout en insistant sur l’importance d’éviter l’alcool. En moins d’une heure Beat sort de son état, mais Colette décide tout de même de rentrer à Paris, le plus vite possible et à tout prix. Elle appelle un taxi, et toute la famille s’entasse dans l’auto, direction : la rue des Coutures Saint-Germain. La course coûte à Colette l’équivalent d’un mois de son salaire.

La crise passe très vite. Beat ne se souvient de rien. Le quotidien reprend ses droits, et le labeur artistique retrouve ses marques, dans la même veine qu’auparavant. L’entourage de Beat remarque chez lui une tendance plus marquée à la colère et au ressentiment, mais il a toujours été soupe-au-lait … Et quand il parle à Colette de son intention de prendre avec lui son marteau de géologue pour se défendre au cas où une nouvelle agression survenait, celle-ci l’en dissuade avec la dernière énergie. En revanche il n’est pas sûr que la prohibition de l’alcool ait été totalement suivie d’effet, d’autant que les effets du cocktail alcool + médicaments pouvaient avoir des effets pervers, moins radicaux que la crise d’épilepsie : une modification de l’humeur, une exaltation artificielle, un sentiment de persécution, une agressivité accrue. Au cours des années suivantes, Colette se souvient d’avoir récupéré plus d’une fois son mari au commissariat.

De la mi-mars à la mi-avril 1971, Beat participe à une exposition collective intitulée Les Suisses de Paris, dans la ville d’Aarau (Argovie), au pied du Jura suisse. Puis c’est une exposition à Jouy-en-Josas, sur le campus d’H.E.C, la fameuse école de commerce. Certaines sources mentionnent encore une (dernière) exposition chez Knoll International. Enfin, en août, les rituelles vacances d’été se déroulent en Espagne, en Castille cette fois-ci, et rien ne vient en troubler le rythme habituel de baignades pour Colette et les enfants, et d’expéditions solitaires dans l’arrière-pays pour Beat. Le cauchemar semble loin.